La Cultura della Sorveglianza

In una scena di RoboCop, l'agente di polizia Alex Murphy, trasformato in un cyborg dopo un grave incidente, utilizza un visore che simula un'interfaccia di realtà aumentata integrata nel suo sistema cibernetico. Il dispositivo rappresenta un’estensione tecnologica avanzata, capace di analizzare l’ambiente e le informazioni in tempo reale per aiutare Murphy a “contrastare il crimine”. Come si vede da questo frame, il visore è connesso con il suo cervello e sfrutta tecnologie di riconoscimento facciale e algoritmi predittivi per identificare bersagli, accedere a videocamere e monitorare geolocalizzazioni. Così il mondo, ridotto a una griglia di sorveglianza, diventa un territorio da mappare, analizzare, prevedere. Ogni comportamento è anticipato, ogni minaccia neutralizzata prima ancora che esista. Una scena di fantascienza, certo, ma sempre meno distante dalla realtà.

Il 2 febbraio 2025 sono entrate in vigore le prime disposizioni dell’AI Act dell’Unione Europea, il regolamento comunitario che stabilisce linee guida sull’intelligenza artificiale. Nonostante il divieto teorico dell’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, le eccezioni previste per le forze dell’ordine sono molteplici. Tra queste si trovano la ricerca di persone scomparse, la prevenzione di attacchi terroristici o l'identificazione di sospetti per reati gravi.

La domanda, però, è sempre la stessa: chi controlla i controllori quando la tecnologia si evolve più rapidamente delle leggi e la supervisione è spesso opaca? Questo tipo di tecnologia viene giustificata come necessaria per la nostra sicurezza. Ma il rischio che forse non abbiamo compreso è che venga usata per il controllo del dissenso e una sorveglianza sempre più pervasiva. L’identificazione biometrica potrebbe permettere ai governi di monitorare manifestazioni, scioperi e qualsiasi forma di aggregazione sociale non gradita. Partecipare a una protesta potrebbe significare, di fatto, finire in un database governativo: una schedatura digitale del proprio attivismo, potenzialmente utilizzabile in futuro per controlli o ritorsioni.

Centri sociali, associazioni indipendenti, movimenti ambientalisti: la semplice appartenenza a una comunità fuori dagli schemi del “sistema” potrebbe essere sufficiente per essere identificati, tracciati e monitorati.

Una minaccia che è già realtà. In Francia, le autorità hanno già utilizzato il riconoscimento facciale per identificare manifestanti. In Cina, la sorveglianza biometrica è il pilastro di un controllo sociale e politico sempre più capillare attraverso un sistema di “credito sociale” che assegna punteggi ai cittadini in base ai loro comportamenti, potenzialmente limitando l’accesso a servizi pubblici e finanziari per chi viene considerato "inaffidabile" e per il monitoraggio delle minoranze, come gli uiguri nello Xinjiang. In Italia, il SARI (Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini) è al centro del dibattito sulla sorveglianza. Il Garante della Privacy ha più volte bloccato l’uso di SARI Real Time, che analizza flussi video in tempo reale per identificare automaticamente i volti ripresi, ritenendolo una violazione della libertà individuale. SARI Enterprise, invece, è consentito con restrizioni: può essere usato per confrontare immagini statiche con database predefiniti, ma il suo impatto sulla privacy resta oggetto di discussione.

Dovremmo iniziare a considerare un fatto: il nostro volto è ormai un dato che non ci appartiene più. Un’informazione che può essere raccolta, elaborata, venduta, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Dal 2020, la campagna Reclaim Your Face denuncia i rischi della sorveglianza biometrica di massa, chiedendo il divieto totale del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. Volti, occhi, persino il modo in cui camminiamo vengono registrati da governi, forze di polizia e aziende per identificare e tracciare le persone. Un monitoraggio che ci riduce a codici a barre umani, pronti per essere analizzati.

Eppure, tutto ciò non sembra destare allarme. Anzi, accettiamo questa sorveglianza con inquietante passività, spesso desiderandola. Nel panorama digitale, il bisogno di esporci e quello di controllare gli altri si intrecciano in una dinamica perversa. La sorveglianza non è più solo imposta dall’alto: la interiorizziamo e la perpetuiamo noi stessi. Ci esibiamo sui social, ci tracciamo con dispositivi smart, consegniamo volontariamente le nostre informazioni biometriche per uno sblocco più rapido del telefono e c’è chi viola la privacy degli altri in modo forse ingenuo.

Non siamo solo sorvegliati: partecipiamo attivamente alla costruzione di una prigione digitale.

Il Panopticontent

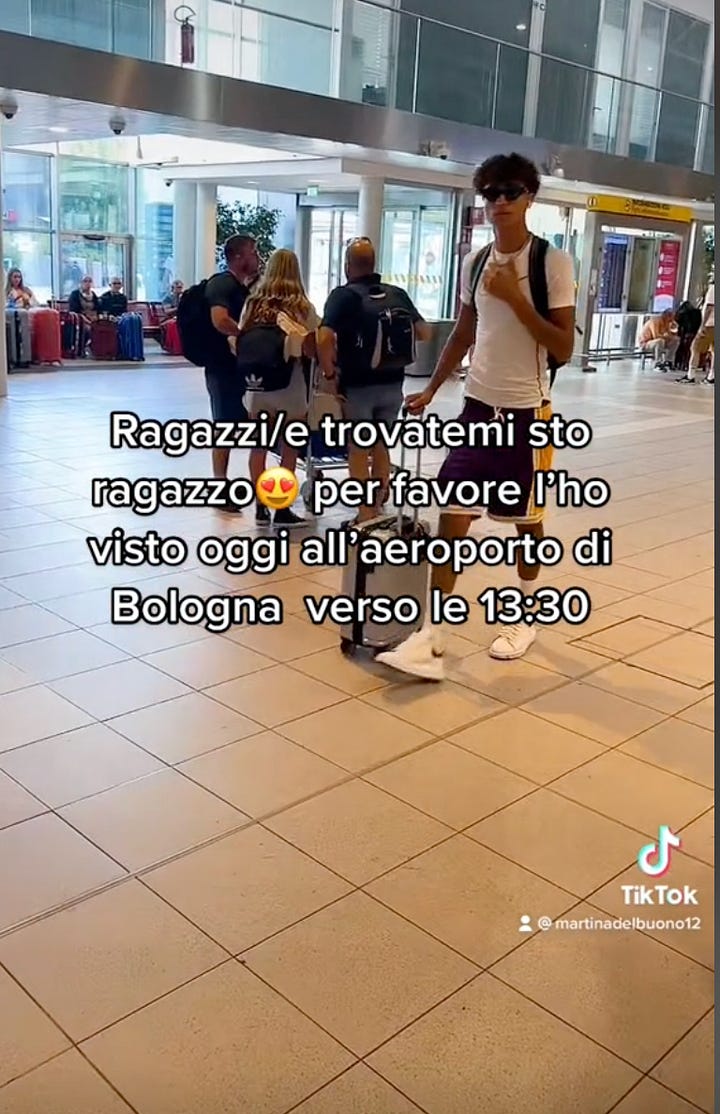

In un articolo del 2023 per BuzzFeed News Clarissa-Jan Lim ha utilizzato un termine illuminante per comprendere questa tendenza: Panopticontent. L’autrice lo ha coniato per descrivere la sorveglianza costante e la condivisione di immagini e video di individui senza il loro consenso. Lim evidenzia come, nell'era dei social media, sia sempre più comune che persone vengano filmate o fotografate a loro insaputa, trasformandosi in protagonisti involontari di contenuti virali. Sono infatti sempre più comuni quei contenuti in cui vengono condivisi presunti tradimenti o viene richiesto al popolo di TikTok di trovare persone, spesso minorenni, riprese in luoghi pubblici.

Ma questa esposizione forzata, per quanto effimera, può avere conseguenze reali: esporre pubblicamente qualcuno, anche per poche ore, può intaccarne la privacy, la reputazione, il benessere psicologico.

Eppure, la domanda più semplice – è giusto farlo? – sembra non sfiorare nessuno. Riprendere e pubblicare è diventato un gesto automatico, un atto senza peso, privo di conseguenze per chi lo compie. Tranne che per chi lo subisce. Ma non siamo certo arrivati a questo punto all'improvviso.

Questa fenomeno si è affinato nel tempo, adattandosi ai nuovi strumenti digitali. Blog come People of Walmart, che umiliavano acquirenti ignari con foto rubate, hanno aperto la strada a una cultura della sorveglianza amatoriale già alla fine degli anni Duemila. Ricordo una decina d’anni fa, in uno di quei gruppi "Tu non sei di [città X] se…", di aver fatto notare l’ovvio: fotografare auto con le targhe in vista per lamentarsi di parcheggi sbagliati era una violazione della privacy. Nessuno poteva sapere perché quell’auto fosse lì. Nessuno si poneva la domanda. Perché mai dovremmo preoccuparci della vita degli altri, quando possiamo ridurli a immagini, a simboli, a elementi di una narrazione che abbiamo costruito solo per farci notare e ricevere commenti d’approvazione?

Un altro esempio è il fenomeno NPC su piattaforme come TikTok, in cui creator vengono ricompensati per simulare comportamenti automatizzati davanti a migliaia di spettatori, spesso in situazioni umilianti. Questo processo trasforma le vite delle persone in prodotti di consumo, polarizzando il pubblico e alimentando un ciclo di controllo e voyeurismo.

Non è solo una questione di spettacolarizzazione dell’umiliazione, ma di un sistema in cui l’identità si svuota e diventa un meccanismo da ripetere all’infinito per restare rilevanti.

I social media hanno istituzionalizzato una cultura in cui essere osservati è desiderabile, mentre osservare è potere. Come nel Panopticon di Bentham, accettiamo di vivere sotto sorveglianza costante, ma con una differenza cruciale: siamo anche i nostri carcerieri. Guardiamo, giudichiamo, condividiamo, polarizziamo.

Lo dimostra bene ciò che è successo nell’ultima settimana: milioni di persone si sono radunate per assistere a uno spettacolo violento, arrivando persino a pagare per accedere a dettagli sempre più intimi. È vero, due dei protagonisti di questa storia hanno costruito un business sull’esposizione della propria vita, confezionando un’intimità pensata per essere consumata. Ma quando il sipario è caduto – e si è scoperto che quel mondo perfettamente orchestrato era in gran parte una messinscena – lo scandalo non ha portato a una riflessione sul ruolo di chi guarda. Al contrario, è diventato un rito collettivo per sentirsi superiori, per indicare col dito chi stava al vertice e dire: “Il Re è nudo”. In realtà, molti hanno guardato quel video solo per poter dire a sé stessi: “io non sono così, io sono migliore”. Ci piace pensare di essere spettatori distaccati, ma siamo ingranaggi perfettamente oliati di questo meccanismo

E se pensate che sia solo gossip, vi sbagliate.

È una forma di controllo subdolo, dove a pagare il prezzo più alto sono persone che non hanno mai cercato visibilità. Eppure, migliaia di utenti – brand compresi – si sono appropriati del loro riflesso, rincorrendo visualizzazioni e consenso. Giornalisti che si presentano come fini analisti del mondo social hanno elogiato le dinamiche di monetizzazione messe in atto. Tutti hanno voluto un frammento di questa esposizione, anche solo per il tempo di uno scroll. Senza mai chiedersi quanto possa essere violento vedere la propria vita privata ridotta a merce, trasformata in intrattenimento, divorata da uno sguardo collettivo che non si assume alcuna responsabilità.

Anzi, quello stesso sguardo rincorre l’instant marketing, compra il cappellino denigratorio, la t-shirt, usa il caso del momento per costruirsi una posizione, per ostentare una superiorità morale rispetto ai protagonisti di questa vicenda. Continuando a perpetuare la violenza nei confronti di un singolo che si è sentito mortificato, deriso, umiliato. Cosa proverà vedendovi indossare un prodotto che estetizza questa ferocia nei suoi confronti?

Ma come vi sentireste se fosse la vostra vita a diventare un prodotto? Ricordatevi che finire analizzati, commentati, derisi non è un rischio solo per gli altri. È qualcosa che può accadere a chiunque, se continuiamo a legittimarlo.

Non siamo solo spettatori, siamo parte attiva di un sistema che si nutre dell’esposizione altrui. Il controllo non ci viene imposto. Ormai, lo esercitiamo noi stessi.

La cultura del Panopticontent non riguarda solo i social media, ma una trasformazione più profonda a livello sociale. La nostra vita privata si dissolve continuamente in un ciclo infinito di esposizione e sorveglianza. Non siamo più solo consumatori, ma prodotti. Come Murphy in RoboCop, siamo integrati in un sistema che ci utilizza per alimentare il proprio funzionamento, riducendoci a dati, immagini, contenuti.

La vera domanda è: quanto a lungo accetteremo di essere sia sorvegliati che sorveglianti? E quale prezzo pagheremo per questa doppia condizione?

Questo progetto richiede decine di ore di ricerche e rielaborazione del materiale.

Se volete sostenerlo, potete abbonarvi alla newsletter a 5€ al mese, offrendo così il costo di un caffè a settimana che permette a chi scrive di autofinanziarsi lontana dagli interessi economici e politici dell’editoria mainstream. Oppure, potete offrirmi un caffè o attivare un abbonamento qui, al costo di 2 o 3 euro al mese: un gesto piccolo ma che potrebbe essere indispensabile per continuare. https://buymeacoffee.com/serenadoe

Un grande fratello capitalistico con tendenze totalitarie.

Gran bell'articolo, per quanto inquietante. E lo è perché reale...