E così, stanotte, TikTok è stato ufficialmente bannato dagli Stati Uniti. Nel frattempo, Zuckerberg ha annunciato che le sue aziende smetteranno di verificare i contenuti degli utenti, non elimineranno più molti tipi di discorsi d’odio e insulti, e non investiranno ulteriormente nella diversificazione di una forza lavoro che rimane prevalentemente maschile. Bezos, dal canto suo, ha eliminato i programmi di diversità, equità e inclusione (DEI) di Amazon e, a ottobre, ha bloccato il Washington Post - di cui è proprietario dal 2013 - dal pubblicare un endorsement a favore di Kamala Harris, all’epoca candidata alla presidenza. Questi eventi non sono scollegati, né casuali. Ci troviamo infatti davanti a un nuovo paradigma: la fine della pretesa di neutralità da parte dei grandi monopoli tecnologici, che smettono di fingere un impegno verso la responsabilità sociale o la democrazia. Questi attori, che per anni hanno plasmato il discorso pubblico, ora mostrano apertamente il loro potere e il loro disinteresse verso le conseguenze sociali delle loro scelte. La tecnologia non è più venduta come un bene collettivo, ma come uno strumento al servizio esclusivo di chi la controlla.

Sto preparando una newsletter su questo tema da settimane, raccogliendo dati, inchieste, video e podcast, tentando di ricostruire ogni frammento di questa narrativa che, goccia dopo goccia, ha infettato i nostri spazi mediatici come un virus silenzioso. È un processo subdolo, quasi invisibile, che ha colonizzato la nostra attenzione, ridefinendo ciò che vediamo, ciò che crediamo, ciò che siamo disposti ad accettare. E mentre la contaminazione si espande, ogni tentativo di critica viene sistematicamente marginalizzato. Forse perché anche coloro che dovrebbero contrastare questo sistema – intellettuali, giornalisti, politici, perfino gli utenti più comuni – sono ormai prigionieri delle stesse dinamiche che denunciano. Vivono arroccati sui loro piedistalli virtuali, attenti a preservare la loro visibilità, terrorizzati dall’idea di cadere nell’oblio.

Domani, con l’insediamento di Trump, questo nuovo intreccio tra politica, denaro e tecnologia raggiungerà un momento simbolico: i leader delle grandi aziende tecnologiche — Google, Microsoft, Uber, Apple, OpenAI e Coinbase, per citarne alcune — si inginocchieranno davanti a un personaggio estremamente controverso, che hanno già sostenuto con donazioni e finanziamenti da milioni di dollari per le parate e le feste inaugurali del suo mandato. Musk, Zuckerberg e Bezos, in particolare, siederanno tutti sul palco inaugurale del nuovo Presidente, insieme alle sue scelte del Gabinetto e ad altri funzionari eletti, di cui almeno 13 sono dei miliardari. Sul palco ci sarà anche Shou Zi Chew, CEO di TikTok, app bannata dagli Stati Uniti proprio la scorsa notte.

È l’immagine plastica di un potere che non si accontenta più di agire dietro le quinte, ma si mostra sfacciatamente, ormai forte di un’egemonia culturale che si è fatta strada capillarmente, inglobando ogni forma di resistenza.

Oggi, però, non è di questo che voglio parlare. Ho visto un’infinità di analisi, più o meno approfondite, sugli effetti dello spostamento a destra dei tech bros della Silicon Valley. Non voglio che questo spazio diventi un esercizio di stile sterile, un’imitazione delle stesse dinamiche che critico: quella corsa su Instagram e altrove a dire qualcosa, qualsiasi cosa, sul tema del momento, sperando di emergere dal rumore di fondo come “la voce” da ascoltare e condividere. Penso che senza capire come siamo arrivati qui, senza strumenti per decifrare questo processo, parlare della “tecnocrazia” che ci attende rischia di essere solo un gesto vuoto, un’altra opinione persa nel flusso. Per questo credo sia necessario fare qualche passo indietro. Ci arriveremo, con la calma che dovrebbe essere dedicata a un tema così complesso. E così, oggi, parlerò di identità.

L’era del self-branding

Qualche giorno fa, i giornali nazionali e internazionali hanno riportato la sconvolgente storia di Allanah Harris, una mamma influencer australiana accusata di aver avvelenato la figlia per oltre un anno, nel tentativo di guadagnare fama e denaro tramite i social.

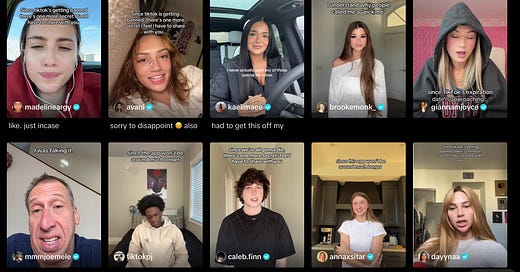

Nel frattempo, i creator statunitensi – molti dei quali avevano costruito la propria fortuna su TikTok durante la pandemia – hanno messo in scena il loro canto del cigno. Hanno partecipato all’ultimo trend decretato dalla piattaforma, una sorta di rituale finale riservato ai privilegiati della spunta blu.

Accompagnati dallo stesso suono, tutti hanno offerto ai follower un’ultima rivelazione: un segreto, una confessione, diventati così un gesto simbolico, esibito in una sequenza che appariva tanto grottesca quanto alienante, dato che i contenuti erano tutti identici. Espressioni facciali plastiche, movimenti sincronizzati e ripetuti fino alla nausea: una parodia di autenticità, perfettamente funzionale a uno spazio che ricompensa solo chi si piega ai meccanismi di visibilità imposti dall’algoritmo.

È il paradigma dell’eterno ritorno che regola ogni contenuto sulla piattaforma. Ogni gesto, ogni espressione, ogni parola è costruita, non per comunicare, ma per essere premiata. La creatività è intrappolata in un ciclo infinito di imitazione e riproduzione, una fabbrica di contenuti in cui l’originalità viene sacrificata per l’aderenza a regole non dette ma onnipresenti. Non c’è spazio per la rottura, per il dissenso o per l’imprevisto: l’algoritmo premia solo ciò che può riconoscere, e ciò che riconosce è ciò che si ripete.

Questo scenario è l’immagine di una cultura digitale che ha abbracciato l’alienazione come norma.

Sotto la superficie di queste “uscite di scena” si nasconde un sistema che non solo sfrutta, ma trasforma chi vi partecipa in un ingranaggio anonimo di una macchina più grande, più potente, e infinitamente ripetitiva.

Così, c’è chi ha confessato che la sua relazione con un altro creator era una farsa, messa in scena esclusivamente per ragioni promozionali; chi ha ammesso di non aver mai realmente mangiato i piatti dietetici che preparava con cura davanti alla telecamera, o di non aver mai davvero dormito con le creme o gli elastici per capelli che pubblicizzava come trucchi di bellezza da indossare per almeno 8 ore per essere efficaci; chi ha rivelato di aver adottato per anni un accento costruito a tavolino, studiato per renderlo più accattivante agli occhi del pubblico.

In sostanza, hanno mentito ai propri follower. Non una bugia occasionale, ma una costruzione sistematica di identità fittizie, portata avanti per anni, modellata per aderire perfettamente ai meccanismi di visibilità imposti dalla piattaforma. Non è un caso isolato, né una scelta individuale slegata dal contesto. È il riflesso di un sistema che non solo consente, ma incentiva la simulazione, premiando chi meglio riesce a performare la propria versione ideale, chi si adegua più efficacemente alle regole implicite di una rete che si alimenta di apparenze.

HaleyyBailey - una delle tiktoker statunitensi più seguite con oltre 11 milioni di follower - è diventata virale con un video dal testo provocatorio: “Caro governo americano.” Il video inizia con la scritta: “Dobbiamo bloccare TikTok perché la Cina ruba i tuoi dati,” a cui la ragazza risponde ironicamente: “Avete mai pensato per un secondo che voglio dare a loro i miei dati? Si chiama gentilezza.”

Se queste storie vi sembrano distanti, vi sbagliate. Rispondono tutte alla stessa inquietante domanda: cosa sei disposto a perdere per conquistare visibilità? Da un lato, il limite estremo di una madre disposta a sacrificare la salute della propria figlia per avere un prodotto editoriale da condividere con un pubblico sempre più affamato di storie da seguire. Dall’altro, un’intera generazione di creator che ha accettato di sacrificare la propria autenticità, la propria umanità e la propria privacy sull’altare di un algoritmo che detta le regole del successo. Entrambi i casi raccontano di spazi mediatici che hanno reso la visibilità non solo una valuta, ma una condizione necessaria per esistere. Non sei qualcuno se non sei visto, se non sei cliccato, se non sei condiviso.

Ma come siamo arrivati a questo punto?

La storia di Internet è la storia di un sogno di connessione e partecipazione, un’utopia tecnologica che prometteva orizzonti infiniti di interazione e creatività. Dai primi forum ai primi social, ogni innovazione sembrava spingere verso una rete sempre più ampia e interconnessa, un luogo dove gli utenti potevano comunicare, creare, e partecipare attivamente al tessuto della rete. Eppure, come sempre accade nei sogni che diventano sistemi, questa promessa è stata rapidamente colonizzata dal capitale.

Prendiamo i blog: una delle prime forme di espressione digitale accessibile a tutti, un territorio dove chiunque poteva raccontare la propria storia o condividere un punto di vista. Erano spazi liberi dall’omologazione della cultura mainstream. Ma nel 2003, con l’introduzione di AdSense da parte di Google, tutto è cambiato. Improvvisamente, quei blog non erano più solo spazi di condivisione: erano anche spazi di monetizzazione. Ogni post, ogni visualizzazione, ogni clic poteva essere trasformato in profitto. Da allora, la produzione di contenuti online è diventata una macchina economica, una fabbrica di valore estratta non solo dal lavoro creativo degli utenti, ma dalla attenzione dei loro lettori.

Geert Lovink ha descritto bene questa transizione: con l’ascesa della blogosfera nel 2003-2004, Internet è stata inondata di contenuti auto-promozionali. È nata quella che lui chiama la “cultura dell’auto-rivelazione”, in cui raccontare se stessi è diventato un atto economico, un contributo a quella che oggi riconosciamo come la grande macchina del capitalismo dei dati. I blog non erano solo strumenti di espressione, ma i precursori di qualcosa di molto più grande e molto più invasivo: i social network.

Ed è qui che entra in gioco Facebook, lanciato nel 2004. Con la sua promessa di “mettere in contatto le persone”, Facebook ha apparentemente portato avanti l’eredità dei blog, spingendo ancora di più sull’aspetto egoriferito e autobiografico che aveva già preso piede online. Non a caso, l’interfaccia principale della piattaforma si chiama “diario”. Ma Facebook ha fatto di più: ha creato uno spazio centralizzato e ha introdotto un paradigma in cui la vera identità – nome, cognome, foto – non era solo richiesta, ma incentivata “per connetterti con le persone della tua vita”. La piattaforma ha reso essenziale mostrarsi per quello che si è, o meglio, per quello che si vuole sembrare. Questo passaggio non è stato solo tecnologico, ma culturale: ha trasformato la rete da un luogo di anonimato e libertà in uno spazio di automediazione e auto-sorveglianza.

L’enfasi sull’identità reale ha spostato il centro dell’esperienza online dalla comunità al sé, dall’interazione collettiva alla performance individuale. Sin dalle sue origini, la piattaforma non si è limitata a osservarci: ci ha attivamente spinti a parlare di noi stessi, a rivelarci, a trasformare ogni frammento della nostra vita in un contenuto condivisibile. Su Facebook, ogni interazione – dal post al commento, dal like alla condivisione – è parte di una costruzione continua della propria immagine pubblica. A un certo punto, erano tutti esperti di qualcosa, tutti avevano un’opinione da esporre, un oggetto da mostrare, un ricordo da condividere. In questo sistema, persino le nostre emozioni sono diventate una merce: ci è stato offerto uno spazio per esprimerci, ma al prezzo di vendere i nostri dati al miglior offerente. Brand, servizi e algoritmi sfruttano questo meccanismo estrattivo per modellare i nostri desideri e spingerci verso un consumo sempre più mirato.

Questo individualismo che domina la cultura digitale non è certo stato casuale. È l’espressione diretta di un’ideologia che permea ogni aspetto del nostro tempo e che è stato al centro di una feroce propaganda per decenni: il neoliberismo. Nella visione neoliberista, l’essere umano non è più un cittadino o un membro di una comunità, ma un’azienda. Ognuno di noi è chiamato a competere, a performare, a ottimizzare se stesso. Pensate ai film cult degli anni ’80 come Wall Street, Karate Kid, Flashdance, Rambo: al centro c’è sempre un protagonista – uomo o donna – che, attraverso determinazione e duro lavoro, riesce a emergere e vincere contro ogni avversità. Il successo dipende esclusivamente dall’impegno individuale, ignorando completamente le condizioni sociali o i sistemi di potere che influenzano quelle possibilità. Questo mito dell’autosufficienza, della meritocrazia individuale, non è solo un tratto narrativo, ma un messaggio ideologico martellante: non ci viene chiesto esplicitamente di diventare imprenditori di noi stessi, ma ogni struttura sociale – dal lavoro ai social network – è progettata per incoraggiare proprio questa visione.

In questo paradigma, il valore non è intrinseco ma deve essere dimostrato: attraverso il lavoro, il consumo, e, in modo sempre più evidente, attraverso l’immagine che proiettiamo di noi stessi. Tenete a mente questa parte perché ci servirà nelle prossime settimane, quando parleremo della costruzione del mito di Elon Musk.

I social network non sono stati solo uno strumento di questa trasformazione; ne sono diventati il simbolo. Su piattaforme come Facebook prima e Instagram poi, esistiamo solo nella misura in cui siamo visibili. Ogni like, ogni follower, ogni interazione è una misura di successo, un indicatore del nostro “valore di mercato” nell’economia dell’attenzione.

Dopo Facebook, quindi, Instagram ha segnato una nuova fase in questa evoluzione: il passaggio da una cultura prevalentemente testuale a una visiva. Se i blog e Facebook hanno messo al centro il racconto di sé attraverso le parole, Instagram ha trasformato l’identità in immagine. Non si tratta più di chi sei o di cosa dici, ma di come appari. La piattaforma, lanciata nel 2010, si è rapidamente affermata come il luogo dove l’identità non viene solo costruita, ma curata, confezionata, e presentata come un prodotto estetico.

Instagram ha perfezionato la logica neoliberista del sé: ogni utente è un brand, ogni immagine è una campagna pubblicitaria. La piattaforma ha spinto verso una cultura in cui ogni aspetto della vita – dal cibo ai viaggi, dai vestiti al corpo – è potenzialmente monetizzabile. Ogni post diventa una vetrina e ogni momento della giornata un’opportunità di marketing. Questa estetizzazione della vita quotidiana ha però un costo: l’immagine diventa più importante della realtà che rappresenta. Vivere e condividere si sovrappongono fino a confondersi.

Così, ogni post o interazione collabora alla definizione di una nuova parte di noi che diventa un prodotto, introducendo l’idea del marketing del sé anche sui social.

Il self-branding non è certo un concetto nuovo, ma è stata concettualizzato in modo esplicito da Tom Peters nel 1997, in un articolo intitolato "The Brand Called You", pubblicato sulla rivista di business americana Fast Company. Peters sosteneva che, nell’economia contemporanea, ogni individuo deve gestire la propria immagine come un brand, proiettando un'identità unica e memorabile per distinguersi nel mercato del lavoro. Come egli affermava: "Indipendentemente dall’età, dalla posizione o dal settore in cui lavoriamo, tutti dobbiamo comprendere l’importanza del branding. Siamo i CEO della nostra azienda personale: Me Inc. Oggi, il nostro compito più importante è essere responsabili marketing del brand chiamato Tu". Tuttavia, Peters scriveva in un contesto pre-social media, un mondo in cui non esistevano ancora piattaforme di comunicazione globali e aperte a tutti, capaci di mettere in contatto milioni di persone simultaneamente. Con l'avvento dei social media, il processo descritto da Peters ha acquisito un'importanza ancora maggiore, trasformando il personal branding in una pratica quotidiana e accessibile, con una portata potenzialmente illimitata.

La nostra identità sui social è così diventata una vera e propria performance pubblica, in cui gli individui si presentano come "merci" pronte per il consumo sociale e commerciale. Attraverso la selezione e la presentazione di gusti, interessi ed esperienze personali, cercano di attirare un pubblico, ottenendo così riconoscimenti economici e sociali. In sostanza, ci pieghiamo alla necessità di produrre continuamente contenuti che possano mantenere l'interesse degli altri utenti, spingendoci a riproporre quei temi o format che hanno avuto più successo. Per questo, a un certo punto, alcuni utenti hanno investito sempre più tempo nella costruzione di narrazioni mediatiche sempre più vistose e ostentative, fortemente connesse a dinamiche di consumo. Costretti a differenziarsi attraverso simboli e strategie sempre più innovative per emergere in un ambiente altamente competitivo, questi utenti sono diventati una nuova forma di lavoratori digitali: gli influencer. Questa costruzione diventa una maschera che viene esibita ed adattata alle reazioni e alle aspettative del pubblico per essere commercialmente appetibile.

L'artista Amalia Ulman ha messo in evidenza in modo critico proprio il meccanismo di self-branding su Instagram attraverso la sua performance "Excellences & Perfections" (2014), un progetto di quattro mesi in cui ha creato una narrazione fittizia usando gli archetipi di bellezza e successo diffusi sulla piattaforma. Ulman ha iniziato la sua performance il 19 aprile 2014 con un semplice post di un quadrato bianco con la scritta "Part I". Questo segnale d'inizio rappresentava l’introduzione di una narrazione che si sarebbe svolta su tre atti, ciascuno esplorando diverse rappresentazioni stereotipate di femminilità che erano già in voga su Instagram. Come descritto da Ulman, l'idea era quella di "giocare" con le aspettative del pubblico, mostrando come le identità femminili online possano essere facilmente manipolate e ricostruite attraverso l'estetica visiva e il linguaggio dei social media. Studiando per mesi le giovani donne che utilizzavano la piattaforma, Ulman aveva notato come l'uso di hashtag, filtri, e specifiche immagini estremamente standardizzate creassero un'immagine idealizzata e superficiale della femminilità. L’artista ha quindi utilizzato il proprio profilo per creare una narrazione basata su tre specifici tropi, notando come ognuno di essi coinvolgesse un numero sempre maggiore di persone, interessate a seguire la sua narrazione fittizia. Nella prima fase, Ulman ha interpretato una giovane ragazza di provincia che arriva e Los Angeles e si lascia affascinare dall’estetica "kawaii", pubblicando immagini dai toni pastello con soggetti dolci e innocenti, come peluche e cibi visivamente attraenti, tipo brunch a base di fragole e panna. Questa estetica "cute" era infatti un pilastro della cultura visiva femminile su Instagram e rappresenta l'ingenuità e la spensieratezza, che Ulman usa per stabilire un legame emotivo iniziale con i suoi follower.

Nella seconda fase, Ulman subisce una trasformazione radicale. Dopo un finto annuncio di rottura con il fidanzato, la sua estetica diventa più cupa e provocatoria. Inizia a interpretare il ruolo di una "sugar baby", una giovane donna che cerca successo economico attraverso relazioni con uomini più anziani e facoltosi. Per rendere il personaggio più credibile, Ulman ha finto persino di aver subito una mastoplastica additiva, condividendo dettagli sull'esperienza post-operatoria. Questa fase esplora la complessa tensione tra emancipazione femminile e l'uso del corpo come merce di scambio. Nel suo feed, l'artista ha introdotto un'estetica più cruda, con scatti in bianco e nero e immagini provocatorie, come post che includono pistole, creando un contrasto netto rispetto alla fase precedente.

Nella terza fase, Ulman si è trasformata in una "lifestyle goddess", adottando un'estetica basata sul benessere e la spiritualità. L’artista ha quindi iniziato a promuovere uno stile di vita sano e aspirazionale, con immagini che ritraggono yoga, smoothie e interni eleganti, usando spesso hashtag come #grateful.

Ulman ha costruito la sua performance utilizzando estetiche, linguaggi e hashtag legati a ciascun tropo rappresentato, dimostrando quanto sia semplice manipolare la propria immagine online per ottenere approvazione, like e visibilità, a prescindere dalla veridicità dei contenuti. La sua opera ha così messo in discussione l’autenticità delle identità costruite sui social media, evidenziando come, in un ambiente dominato dal feedback immediati e dalla ricerca di riconoscimento, le persone possano plasmare una versione accuratamente curata di sé, perfettamente in linea con le aspettative estetiche della piattaforma, sfruttando “tropi” facilmente riconoscibili e apprezzati.

Quello che Ulman non poteva immaginare, però, è che qualche anno più tardi la visibilità sarebbe stata sottoposta a un dispositivo di controllo ancora più rigido: l’algoritmo.

Nel 2016, Instagram ha annunciato una trasformazione che avrebbe ridefinito non solo il modo in cui gli utenti interagivano con la piattaforma, ma il loro stesso rapporto con la realtà digitale: i feed non sarebbero più stati ordinati cronologicamente, ma riorganizzati da un algoritmo personalizzato. L’annuncio, pubblicato in un post poi rimosso dal blog ufficiale, parlava di una missione apparentemente innocua, quasi altruista: aiutare gli utenti a sfruttare al meglio il loro tempo sull’app, proponendo contenuti che rispecchiassero i loro interessi personali.

Ma l’algoritmo di Instagram non è uno strumento neutrale che si limita a organizzare i nostri interessi. È una tecnologia politica, costruita per manipolare, prevedere e indirizzare i nostri comportamenti.

Non ci mostra ciò che cerchiamo, ma ciò che serve a mantenere il nostro scroll infinito: post che massimizzano l’interazione, contenuti che ci fanno restare, pubblicità che sfruttano ogni attimo di debolezza. L’ordine cronologico, che almeno simulava una qualche trasparenza, è stato rimpiazzato da un meccanismo opaco che decide per noi cosa vedere, cosa desiderare, cosa essere.

Questa è la logica del capitalismo delle piattaforme, che non si accontenta di trarre profitto dalla nostra attenzione, ma deve controllarla, guidarla, plasmarla. Ogni contenuto che vediamo, ogni interazione che compiamo, è un tassello in un sistema che riduce le nostre vite a dati da monetizzare. La promessa di indirizzarci verso i nostri “interessi personali” è una farsa: quello che vediamo è ciò che l’algoritmo ritiene più redditizio, per loro, non per noi.

Come osserva Kelley Cotter, "il ranking algoritmico su Instagram non è solo uno strumento per organizzare i contenuti, ma un mezzo per esercitare potere e influenzare chi ottiene visibilità e influenza". Questo meccanismo alimenta una competizione costante, dove pochi ottengono una visibilità enorme, mentre la maggior parte degli utenti rimane invisibile o relegata a ruoli di consumo passivo, necessari però per stabilire dinamiche di potere estremamente verticali. E la visibilità è concessa solo a chi propone contenuti utili per gli interessi commerciali della piattaforma o a chi è visivamente attraente (molti ex moderatori delle piattaforme hanno condiviso documenti interni in cui veniva loro richiesto di invisibilizzare persone con corpi non conformi).

Con TikTok, questo sistema ha raggiunto la sua massima espansione. Durante la pandemia, l’estetica perfettamente curata di Instagram ha ceduto il passo a una nuova immediatezza: contenuti più grezzi, più casalinghi, apparentemente più autentici. Per la prima volta, le dinamiche di visibilità hanno portato alla ribalta persone comuni, offrendo loro l’illusione di poter raggiungere una fama senza precedenti. Ma era solo un’altra mossa del sistema.

TikTok non ha democratizzato la visibilità; l’ha trasformata in un’esca. L’apparente accessibilità della piattaforma – dove chiunque può diventare virale – è parte di un meccanismo progettato per dare a milioni di persone l’impressione di poter emergere. È un miraggio che trattiene gli utenti all’interno di uno spazio commerciale ancora più pervasivo, in cui ogni scroll, ogni video, ogni secondo trascorso sulla piattaforma si traduce in valore economico.

TikTok non è un social network; è una piattaforma di intrattenimento travestita da spazio sociale. È come avere infiniti canali televisivi personalizzati, costruiti non per connetterci, ma per farci consumare. Non è necessario seguire nessuno per fruire di un flusso costante di contenuti: l’algoritmo si occupa di tutto, proponendo video che non riflettono ciò che siamo, ma ciò che può mantenerci incollati allo schermo.

Questo è il vero potere di TikTok: non costruisce relazioni, ma cattura attenzione. Non promuove connessioni autentiche, ma massimizza il tempo di permanenza. È il punto di arrivo di un’economia dell’attenzione che ha trasformato lo spazio digitale in un’enorme macchina di intrattenimento, dove non siamo spettatori, ma parte della merce che viene continuamente prodotta e venduta.

E qui arriva il punto in cui ci dobbiamo soffermare sull’algoritmo.

YouTube, Instagram, TikTok, hanno un meccanismo in comune: un dispostivo di controllo biopolitico che ha il totale controllo sui nostri corpi e sulla nostra umanità.

Il saggio di Taina Bucher, "If...Then: Algorithmic Power and Politics", esplora in profondità il ruolo degli algoritmi, visti dall’autrice come dispositivi di potere che regolano le interazioni e la visibilità online. Questi sistemi influenzano direttamente le norme partecipative degli utenti, che, osservando quali contenuti vengono premiati con visibilità, apprendono e si adattano a queste regole implicite per massimizzare la loro esposizione. Questo processo di correzione continua può essere descritto come una "tecnologia di sé", concetto caro a Foucault, che spiega come gli individui si auto-governino per conformarsi a norme disciplinari imposte da un sistema invisibile. Foucault sosteneva che il potere moderno non si esercita più con la forza fisica, ma attraverso la gestione delle condotte, portando le persone a interiorizzare norme e comportamenti che appaiono naturali, ma che in realtà sono frutto di un controllo sottile e costante. Proprio come il "Panopticon" di Foucault, un modello architettonico che permetteva la sorveglianza costante dei detenuti, inducendoli a comportarsi sempre come se fossero osservati, anche le piattaforme creano una sorta di sorveglianza permanente, sempre più invasiva. Qui, la "guardia" è rappresentata dalle metriche di engagement, dai like, dalle visualizzazioni e dai follower, e il "potere" risiede nell'algoritmo stesso. Gli utenti, consapevoli di essere costantemente monitorati in base a queste metriche, si sentono spinti a conformarsi a norme estetiche e comportamentali per evitare di essere penalizzati in termini di visibilità.

Gli algoritmi, quindi, agiscono come un dispositivo di "bio-potere", sono degli apparati di controllo disciplinare, nel senso che non determinano regole solo sui corpi fisici, ma anche per le attività digitali e le nostre identità online. Ogni utente è spinto a conformarsi a una serie di norme estetiche e di comportamenti partecipativi che vengono costantemente osservati, valutati e, infine, premiati o puniti dall'algoritmo in termini di visibilità.

E a subirne le conseguenze, è la nostra umanità.

Per questo assistiamo a madri disposte a sfruttare i corpi dei loro figli, trasformandoli in strumenti di monetizzazione, e a decine di migliaia di creator che si piegano all’ultimo dispositivo di controllo imposto dalla piattaforma attraverso una forma di riturale collettivo. Quei video non sono altro che una performance finale per massimizzare l’attenzione, con la speranza che il pubblico li segua altrove, magari su Instagram, mantenendo viva la loro visibilità in un altro spazio commerciale.

È il paradosso definitivo: anche nel momento dell’addio, la logica della piattaforma prevale. Non c’è modo di uscire dal sistema senza prima sfruttare le sue stesse dinamiche, perché ogni gesto, anche quello più apparentemente autentico, è ormai incatenato ai meccanismi di visibilità che lo hanno reso possibile.

Negli ultimi giorni, molti utenti statunitensi hanno iniziato a segnalare, attraverso contenuti su TikTok, che si sarebbero spostati su RedNote, una piattaforma cinese emergente simile a TikTok, progettata per offrire un’esperienza analoga ma con un pubblico ancora in costruzione. È una sorta di terra promessa digitale, un nuovo spazio commerciale dove, per qualcuno, “ricominciare da zero” significa avere un’altra possibilità di emergere, di diventare “qualcuno”, di superare gli altri in questa eterna gara per la visibilità.

Quello che mi ha colpito di più è stato vedere questi creator dichiarare con un sorriso: “Mi sposto lì, così forse avrò più possibilità di essere seguito”. Non una sola presa di posizione che non fosse ironica su quello che stava succedendo, nessun pensiero sull’unirsi per rivendicare diritti, chiedere maggiore trasparenza o un sistema di comunicazione più equo. Ma come potrebbero? Quando il tuo spazio di confronto è uno spazio meramente commerciale, dove il potere si misura in like, follower e views – tutte risorse che possono essere convertite in denaro – collaborare diventa impensabile. Ogni altro utente è un concorrente, non un alleato.

Sono criceti su una ruota, intrappolati in un ciclo infinito di competizione. La speranza non è quella di cambiare il sistema, ma che qualcuno, come Trump, mantenga la promessa di riattivare il loro spazio su TikTok, l’unico posto dove si sentono realmente visti. L’ideologia, la creazione di una struttura di valori condivisa, è qualcosa che non esiste più. Gramsci direbbe che “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”. È un’alienazione totale, in cui non solo si accetta la logica di sfruttamento, ma la si desidera, ci si aggrappa a essa, incapaci di immaginare un modo diverso di esistere. Sono troppo concentrati su loro stessi per capire che stanno per svegliarsi in una inquietante distopia tecnofeudale resa possibile anche dalle piattaforme che sono riuscite a renderci fedeli solo a noi stessi. E sì, forse riavranno il loro palcoscenico ma avranno perso la loro libertà.

Ma questa è una storia che vi racconto la prossima volta.

Questo progetto richiede decine di ore di ricerche e rielaborazione del materiale.

Se volete sostenerlo, potete abbonarvi alla newsletter a 5€ al mese, offrendo così il costo di un caffè a settimana che permette a chi scrive di autofinanziarsi lontana dagli interessi economici e politici dell’editoria mainstream. Oppure, potete offrirmi un caffè qui o attivare un abbonamento qui, al costo di 2 o 3 euro al mese: un gesto piccolo ma che potrebbe essere indispensabile https://buymeacoffee.com/serenadoe

serena, ammiro molto il tuo lavoro, così pieno di valore; si percepisce tutto il tempo, la fatica e la voglia di condividere

Ciao Serena, complimenti davvero per questo lavoro. Interessantissimo e inquietante, ma a parer mio necessario. Secondo te come si colloca Substack nello scenario che descrivi? Si sa qualcosa sul funzionamento del suo algoritmo?

Forse è presto per fare un'analisi ma vedo che molti conoscenti e personaggi influenti si stanno pian piano spostando qui. Finora l'ho considerato una “bolla felice” soprattutto per l'assenza di pubblicità, ma ho la sensazione che le cose cambieranno.

Grazie ancora!