Qualche settimana fa, una cara amica mi ha confessato di attraversare una profonda crisi esistenziale.

Non aveva mai desiderato figli, o almeno, aveva sempre pensato che non ne avrebbe avuti. Ma da qualche tempo quell’idea le rimbalza in testa senza tregua, come il battito irregolare di un orologio impazzito. Ogni ticchettio è una domanda che la tormenta: Come posso anche solo immaginare di mettere al mondo qualcuno, se a 36 anni non ho nemmeno una casa in cui farlo crescere? Come posso prendermi cura di qualcuno se non riesco a farlo nemmeno con me stessa?

Come me, come tanti della nostra generazione, cammina sul filo sottile della precarietà, sospesa tra il desiderio di costruire qualcosa di solido e la paura che tutto possa sgretolarsi da un momento all’altro.

So bene cosa significhi svegliarsi ogni mattina con un nodo alla gola, senza sapere per quanto tempo ancora avrai un lavoro. So cosa vuol dire chiedersi se il corso in cui insegni verrà attivato o se, questa volta, non ci saranno abbastanza studenti iscritti. Conosco la fatica di uscire di casa alle 5.40, quando il mondo è ancora avvolto nel buio, il freddo ti morde la pelle e l’autobus per la stazione sembra non arrivare mai. Eppure sei lì, alla fermata, con il respiro che si confonde nel gelo, gli occhi rivolti al cielo, a guardare le stelle dissolversi piano nel chiarore dell’alba. Conti le finestre che si illuminano una dopo l’altra, piccoli battiti di vita che si accendono nella città addormentata. E pensi che, dietro quelle luci, ci sia qualcuno che, come te, sta già facendo i conti, sfogliando i volantini del supermercato per capire dove fare la spesa questa settimana.

Conosco fin troppo bene l’ansia di fare i gestire ogni spesa ogni giorno del mese, sperando di riuscire a mettere da parte qualcosa, salvo poi dover affrontare l’ennesima emergenza: il dentista, il cane che si ammala, la caldaia che si rompe.

Ne parlo spesso con i miei amici. Dopo la pandemia, abbiamo la sensazione che i nostri risparmi e i nostri sogni siano stati inghiottiti da un tempo sospeso, come se ci fosse stato strappato il diritto di progettare il futuro. Un viaggio è ormai un lusso quasi irraggiungibile, andare a più di qualche concerto all’anno diventa un’eccezione, uscire a cena una decisione da prendere con attenzione.

Così finisci per iscriverti a Zalando Privé nella speranza di trovare un paio di scarpe in saldo, cerchi codici sconto sui siti dei brand alimentari, impari a tagliarti i capelli da solo. Perché, alla fine, ogni piccola strategia di risparmio diventa un modo per sentirsi ancora un po’ padroni di qualcosa, anche solo delle forbici davanti allo specchio. Eppure, la mia frangia non è mai stata così storta.

Qualche mese fa abbiamo rimandato il nostro matrimonio. Lo abbiamo immaginato a lungo, quel giorno, ma poi ci siamo resi conto che non riusciamo nemmeno a trovare una casa in cui vivere insieme. Ora siamo divisi in due spazi troppo piccoli per ospitarci entrambi, non abbiamo una macchina e l’unica vacanza che abbiamo fatto da quando stiamo insieme sono stati due giorni a Berlino, ospiti di mia sorella. Eppure, anche se la cerimonia sarebbe stata semplice, in mezzo al bosco, con solo i nostri amici, non riusciamo nemmeno a programmarla perché quei soldi ci servono per altre priorità.

E io la capisco, la mia amica. Perché, in fondo, sono anni che sogno di avere una bambina. Anni che, in ogni momento di felicità con il mio compagno, mi scappa un sorriso e un pensiero: Pensa quando O. sarà con noi. È così definita nella nostra testa che a volte mi sembra sia già qui.

Chi mi segue da tanto lo sa. Sa che ho avuto tanti problemi in passato, che sono stata operata all’utero, che tre anni fa un medico mi ha detto che, se volevo diventare madre, avrei dovuto farlo entro un anno. Ma non posso farle questo. Anche se non esiste ancora, non posso metterla al mondo sapendo che potrebbe vivere la vita che ho vissuto io.

Me la ricordo, mia madre, china sul suo quadernino a segnare tutte le spese, quei segni meno accanto ai numeri che indicavano la spesa, le bollette, la benzina. Me lo ricordo che mangiavo quasi sempre dalla nonna, che al mare mi ci portava lei, che quando facevo danza la mia insegnante mi diceva che pagavo sempre in ritardo le lezioni. E il dolore, quel dolore sordo alle dita dei piedi, perché piegavo le dita per non far vedere che le scarpette erano ormai troppo strette. Me lo ricordo quando facevo la cameriera da adolescente, in quel bar affacciato sul lago. Guardavo i miei coetanei rincorrersi sulla riva, baciarsi, tuffarsi nell’acqua. Arrivavano al bancone da me, con i capelli bagnati e le risate leggere, mentre mi allungavano monetine per il gelato. Avrei solo voluto scappare nell’acqua con loro. Ma tutta la mia vita è stata così: osservare da lontano la felicità degli altri.

Perdonami, O., se ancora non me la sento di metterti al mondo. Ma è terribilmente difficile, senza una rete di parenti vicino, senza un punto d’appoggio, mentre cerco di ritagliarmi uno spazio in un mondo che mi ha sempre respinta, perché non avevo i giusti agganci, perché non potevo permettermi scorciatoie.

Sarà per questo che, ultimamente, sto ancora meno sui social. È come se l’algoritmo avesse intercettato il mio desiderio, lo avesse analizzato, scomposto, trasformato in un’opportunità di consumo. Ha capito che vorrei solo stare con il mio compagno a immaginare il nostro futuro e, con chirurgica precisione, mi inonda il feed di influencer neomamme a cui viene regalato tutto. Tutto.

E non è un caso. È come se volesse prendere la mia nostalgia, la mia fragilità, e modellarla in un bisogno da soddisfare, un vuoto da colmare con prodotti di consumo. Diventa mamma, Serena. Sarai felice. E avrai bisogno di tante, tante cose.

Ma io i soldi non li ho, e non posso fare a meno di sentire l’ingiustizia di tutto questo. Vedo scorrere davanti ai miei occhi un copione scritto per qualcun altro, un mondo in cui la maternità non è più solo un atto d’amore, ma una vetrina, un business. La cameretta, i vestitini, il passeggino, la culla, il ciuccio, il biberon. Tutto regalato o sponsorizzato. La maternità è diventata uno dei momenti più redditizi per le influencer, che riescono a chiudere accordi commerciali estremamente redditizi con i brand. Le aziende fanno a gara per riempirle di regali e proposte di collaborazione, per piazzare i loro prodotti nel momento di massima visibilità. Pacchi su pacchi, regali su regali, soldi su soldi.

E chi non ha accesso a questo privilegio, chi non può convertire la propria gravidanza in profitto, resta dall’altra parte dello schermo. A guardare, desiderare, sentirsi inadeguata. A fare i conti con la realtà, con i prezzi esorbitanti dei prodotti per l’infanzia, con le rinunce, con la paura di non poter garantire abbastanza.

Negli ultimi tre anni ho fatto molte ricerche su questo fenomeno. Ho letto centinaia di interviste in tutto il mondo di giovani coppie che non riuscivano ad arrivare a fine mese e che hanno trovato, nell’esposizione dei loro figli, un modo per garantire loro una casa e delle opportunità. Ho ricevuto media kit da agenzie che mi proponevano famiglie con bambini piccoli per le nostre campagne pubblicitarie perché "convertono tantissimo".

Eppure, non riesco a farmene una ragione. Davvero siamo arrivati al punto di dover sacrificare la nostra privacy, i nostri affetti, i momenti più preziosi della nostra vita? Una di queste influencer ha persino organizzato uno shooting, prontamente postato sul suo profilo, durante il parto in casa. Al quale sono seguite decine di post sponsorizzati con la piccola in bella vista.

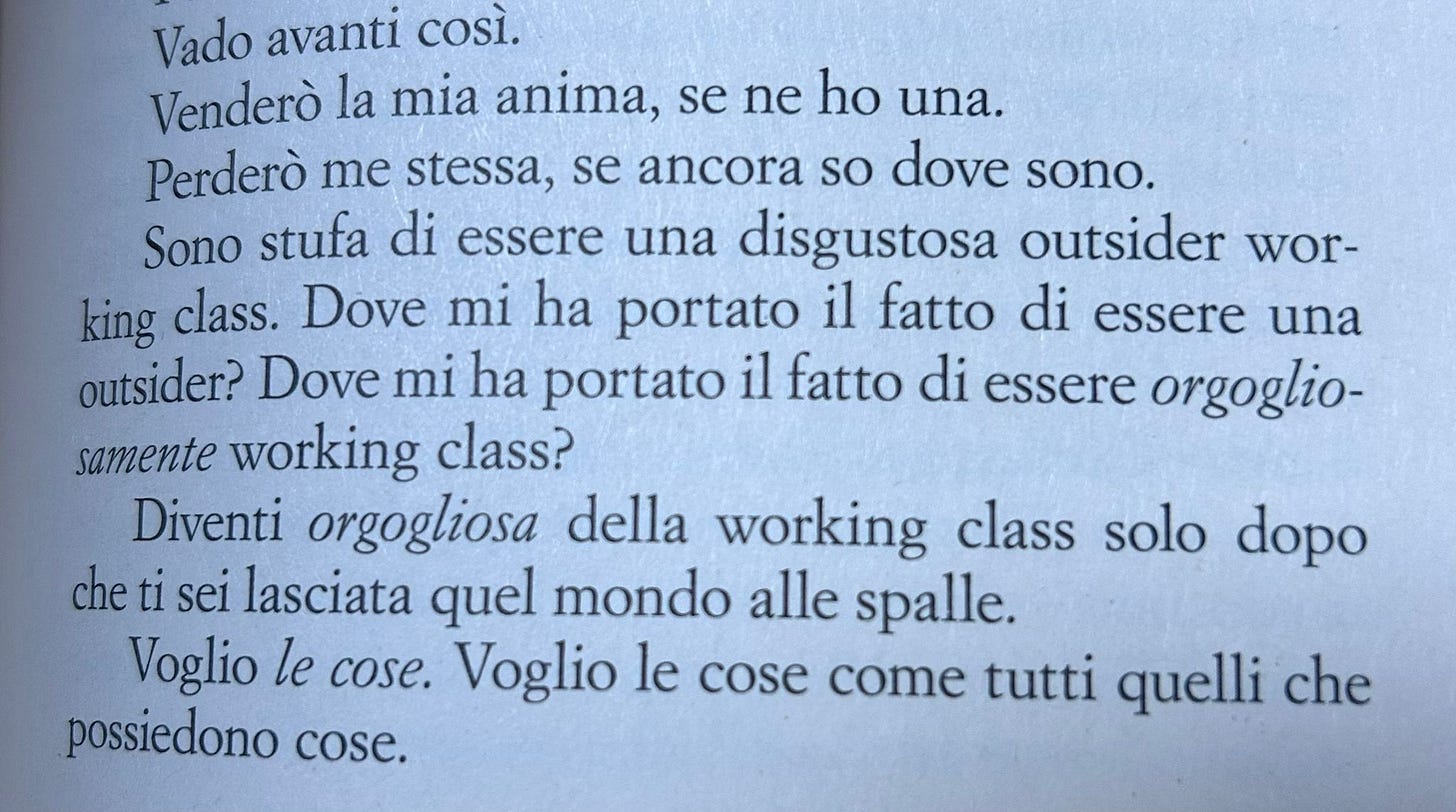

Qualche giorno fa, il mio amico F. mi ha mandato uno screenshot da La porca miseria. Memoir di una madre single nei quartieri poveri di Londra di Cash Carraway. Due anni fa eravamo insieme ad ascoltarla parlare negli spazi del Collettivo di Fabbrica GKN.

Dare voce alle persone povere non è solo un atto di giustizia, ma una necessità politica. È il primo passo per smettere di vederci come una massa informe, frammentata, impaurita da un mondo che ci ha relegati ai margini. Per ricominciare a riconoscerci per ciò che siamo: una classe sociale con diritti da rivendicare.

In questo, credo che stia facendo un lavoro eccezionale Francesca Bubba. Non solo ha creato una rete di mamme che si scambiano passeggini, giochi, supporto ed esperienze, ma attraverso il suo profilo racconta qualcosa di ancora più prezioso: la vita vera. Una famiglia normale, con un arredamento normale (l’albero di Natale ancora alle sue spalle a febbraio mi ha commossa), con feste semplici per il suo bambino, senza patinature, senza la necessità di spettacolarizzare ogni momento per renderlo monetizzabile. E non c’è miglior modo di proteggerlo.

E forse è proprio di questo che abbiamo bisogno. Di storie autentiche, di una narrazione che ci faccia sentire meno soli, meno inadeguati, meno fuori posto in un sistema che ci vuole sempre più spettatori e sempre meno protagonisti della nostra stessa esistenza.

Abbiamo bisogno di raccontare la normalità, di mostrarla senza vergogna, di riconoscerci l’uno nell’altro. E se lo facessimo sempre di più, se lo facessimo insieme, forse questa normalità smetterebbe di sembrare un’eccezione e diventerebbe un’onda. Un’onda capace di ribaltare l’illusione di perfezione che ci viene imposta, di riscrivere la narrazione, di ricordarci che valiamo, anche senza un codice sconto da condividere. Sogno un mondo in cui ricominciamo a prenderci cura gli uni degli altri, a costruire reti di solidarietà tra chi non ha altre possibilità se non quella di sostenersi a vicenda. Un mondo in cui essere genitori non significhi dover svendere ogni istante della crescita dei propri figli, ma poterli far crescere in comunità vere, circondati da affetto, ascolto, presenza.

Perché i nostri bambini e le nostre bambine meritano di essere accolti, non esposti. Di essere protetti, non trasformati in contenuti. Di vivere la loro infanzia senza doverla condividere con milioni di sconosciuti, senza che ogni loro primo passo, ogni loro sorriso, diventi una strategia di marketing.

Abbiamo bisogno di riscoprire il valore della condivisione che non passa dai social, ma dalle mani che si tendono, dai gesti che si fanno senza secondi fini. Di reti fatte di persone e non di algoritmi, di cura reciproca invece che di competizione.

E forse, se cominciassimo davvero a farlo, se imparassimo a raccontare e a praticare questa cura collettiva, allora sarebbe più facile dire sì. Più facile immaginare un futuro diverso, meno spaventoso, meno precario. Più facile, un giorno, guardare negli occhi O. e dirle: ti ho messa al mondo senza paura.

Decisamente non faccio parte dei privilegiati: campiamo del mio lavoro e quello di mio marito e per avere lo stipendio ci facciamo il mazzo come tutti . Al contempo so di essere una persona molto fortunata: ho una panda aziendale, quindi non devo mantenere un'auto, abito in provincia quindi abbiamo pagato il nostro trilocale col garage 75mila euro, i miei genitori sono vicini e, anche se lavorano ancora, mi permettono di non aver bisogno di pagare una baby sitter, ho una rete di amiche che mi aiuta dove non arriva la famiglia e che mi regala i vestiti smessi del bimbo più grande del mio (dico sempre che giunta a fine infanzia del mio bimbo mi avranno fatto risparmiare i soldi per la sua unversità). Questo mi ha permesso di avere un figlio a 28 anni. Esattamente quando volevamo. E di avere un budget annuale per fare qualche viaggetto tutti e tre insieme, la nostra più grande passione.

Per tutti questi motivi è stato molto doloroso leggere le tue parole, penso che se abitassi anche solo in centro città sarebbe molto diverso. Quando O. arriverà (o magari non sarà O. Io mi sono immaginata lungamente come mamma di una bambina di nome B. invece ho avuto un bambino di nome T. e dal momento in cui l'ho conosciutpo ho capito che solo lui poteva essere mio figlio) contattami, ho tante cose da regalarti. E' il mio tentativo di rimettere in circolazione la mia fortuna.

Lo so, ti capisco: sono diventata mamma a 38 anni, con un lavoro a chiamata, con mio marito che ha un lavoro, ma come dire non si può essere mai sicuri che ci sia anche domani. Ho vissuto di rendita per i primi anni di tante cose che erano di mia nipote. Non è facile, ci sono 1000 problemi, ma alle volte si deve buttare il cuore oltre l'ostacolo, perchè avere rimipianti è peggio...almeno io la penso così