Non ho mai fatto mistero della mia passione per Reddit.

È il mio rifugio digitale preferito — disordinato, irrequieto, ma che preserva una struttura prevalentemente orizzontale e libera e che ho usato moltissimo per scovare indizi su Severance. Ed è proprio lì che, qualche mese fa, mi sono imbattuta in un post che mi ha profondamente disturbata.

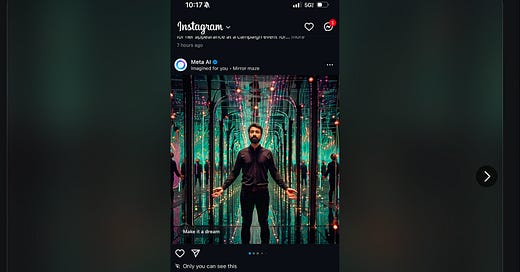

Un utente raccontava di aver usato l’editor AI di Meta per modificare un selfie. Fin qui, nulla di strano. Ma pochi giorni dopo, nel suo feed di Instagram, avevano cominciato ad apparire pubblicità con la sua faccia — generate dall’IA, accompagnate dalla dicitura “Imagined for you”.

I contenuti erano visibili solo a lui. Sembravano post pubblicitari, cuciti su misura con immagini ricreate del suo volto e frasi motivazionali come: “Immagina di riflettere sulla tua vita in un labirinto infinito di specchi, in cui l’attenzione è rivolta principalmente a te.”

Mi è salita una strana sensazione di disagio. Non tanto per la tecnologia in sé, quanto per l’idea che qualcuno — o qualcosa — stia imparando a giocare con la nostra identità.

Non a rubarla. A reinterpretarla. A riscriverla. Per suggerirci chi potremmo essere.

Meta ha dichiarato che l’obiettivo è farci sentire “protagonisti della nostra storia”. Ma se la storia l’ha scritta qualcun altro, ne siamo davvero protagonisti? O siamo semplicemente personaggi generati da un algoritmo ben addestrato, che vuole — nella migliore delle ipotesi — indurci a consumare di più, e nella peggiore, manipolarci?

Meta ha chiarito che il sistema genera queste immagini solo per gli utenti che hanno attivato esplicitamente la funzione e caricato immagini per l’uso dell’AI.

In un post del blog di META del settembre 2024 veniva esplicitato come il nuovo strumento mettesse a disposizione anche questa possibilità. Il post diceva: "Stiamo testando nuovi contenuti generati da Meta AI nei tuoi feed di Facebook e Instagram, quindi potresti vedere immagini di Meta AI create apposta per te (in base ai tuoi interessi o alle tendenze attuali)".

In un articolo di CNET del gennaio 2025 il giornalista Omar Gallagher sottolineava come oltre 400.000 milioni di utenti stessero già utilizzando questa opzione e che un portavoce di META aveva dichiarato che "Queste immagini possono essere generate solo per gli utenti che hanno aderito alla funzione Immagina te stesso di Meta - che include l'aggiunta di foto a tale funzione - e che hanno accettato i termini della funzione".

Per disattivarla basta toccare i tre puntini in alto a destra, cliccare su “Nascondi” o “Smetti di vedere questo contenuto”.

Sembra tutto molto semplice, vero?

Ma forse dovremmo chiederci:

Quanti utenti si sono accorti davvero di averla attivata, questa funzione?

Quanti hanno letto i termini?

Quanti hanno capito che la propria immagine è diventata parte di un esperimento narrativo globale, automatizzato, addestrato su miliardi di volti?

E anche se disattiviamo questi post, che fine ha fatto la nostra faccia?

Il presente è un post brandizzato e ha il tuo volto in un layout sponsorizzato.

Negli ultimi giorni milioni di persone hanno usato ChatGPT per generare immagini nello stile dello Studio Ghibli. Personaggi storici, scene di vita quotidiana, persino tragedie globali sono state reimmaginate attraverso i tratti gentili e incantati dell'animazione giapponese. Nulla di male, in apparenza: una forma di gioco, di evasione, di reinterpretazione collettiva. Ancora una volta, ci siamo offerti volontariamente. Abbiamo caricato le nostre facce, i nostri ricordi, i nostri affetti. Abbiamo partecipato al gioco — o meglio, al trend. Ma è proprio questa estetizzazione virale a neutralizzare il confine tra memoria e assuefazione, tra contenuto e trauma.

Anche l’account ufficiale di X della Casa Bianca ha condiviso un’immagine generata con l’IA in stile Studio Ghibli raffigurante l’arresto di Virginia Basora-Gonzalez, una trafficante di fentanyl deportata e poi rientrata illegalmente negli USA. In modo edulcorato, fiabesco, addolcito. Un atto violento tradotto in immagine tenera, da condividere, da far girare, da lasciare scorrere nel feed.

E nel momento stesso in cui milioni di utenti, in tutto il mondo, si sono lasciati coinvolgere dal trend — inserendo i propri volti, i propri figli, i propri ricordi in versioni Ghibli — quel simulacro ha perso la sua origine. L’immagine dell’arresto è diventata contenuto generativo e da lì in poi, indistinguibile da tutto il resto.

Ma questo non è certo un caso isolato. È lo stesso meccanismo che abbiamo visto nel video virale della commissaria europea per la Cooperazione Internazionale, gli Aiuti Umanitari e la Risposta alle Crisi, Hadja Lahbib. Con tono da influencer, la commissaria mostra il contenuto del proprio kit di sopravvivenza: "What’s in my bag? Edizione crisi."

È la forma a governare il contenuto: lo addomestica, lo rende digeribile. La crisi non è più un’interruzione, ma un’esperienza da confezionare secondo i codici visivi della piattaforma. Il gesto di mostrarsi preparati al collasso assume i tratti di una routine condivisibile.

L’istituzionale diventa pop. Il disastro si fa storytelling.

L’emergenza non spaventa: intrattiene. E si scrolla.

Alcuni utenti hanno fatto un paragone efficace: sembra la demo di un videogioco post-apocalittico. Ed è vero. Ricorda i video promozionali dei bunker di Fallout, con lo stesso contrasto disturbante tra tono rassicurante e contenuto inquietante. Solo che qui non siamo nel 2077. E non si sta giocando.

E lì sta il vero orrore:

Non che ci si prepari alla crisi.

Ma che si scelga di raccontarla così.

Ma cosa succede, sociologicamente, quando l'orrore - come una comunicazione pubblica su un kit di sopravvivenza — diventa un prodotto d’intrattenimento?

Succede che non ci prepariamo. Che salviamo il post come se fosse ispirazionale, lo ignoriamo, lo troviamo “cringe” o lo critichiamo in una story - come ho fatto anche io - per poi continuare a scrollare.

Succede che la percezione si annebbia. Che la comunicazione istituzionale si mimetizza tra le strategie di marketing. Che il messaggio urgente — preparatevi, potrebbe non esserci luce, acqua, sicurezza — si dissolve in un’estetica da mini-vlog.

Succede che perdiamo la capacità di riconoscere il pericolo, perché ci viene presentato con la musica giusta e l’inquadratura giusta. Perché se ogni cosa è contenuto, allora niente è davvero urgente.

Tutto questo non è solo un problema estetico, ma una trappola ideologica. Perché nella loro forma patinata, questi contenuti non denunciano la fragilità del nostro sistema, ma la naturalizzano. Ti dicono: “È così che si vive ora”. Nessuna domanda sulle cause, nessuna alternativa proposta. Solo un nuovo standard da interiorizzare, come una nuova app o una nuova challenge.

Siamo tutti dentro un grande tutorial. Solo che il titolo del video non è "how to survive late capitalism", ma semplicemente "what’s in my bag?” – ed è questo che dovrebbe farci riflettere sulla cultura partecipativa dei trend e come quelle ripetizioni in serie rendano ogni cosa desemantizzata.

Questi episodi ci dicono qualcosa di molto preciso su questo presente. Viviamo immersi in un sistema di rappresentazione che trasforma ogni cosa in contenuto. E ogni contenuto, per funzionare, deve essere gradevole. Condivisibile. Rassicurante. Anche quando racconta l’indicibile.

La filosofa Susan Sontag ci aveva avvertiti già decenni fa: l’immagine può anestetizzare. Una fotografia di guerra, se vista troppe volte o inserita in un certo contesto, può smettere di colpire. O peggio: diventare decorativa. Ciò che un tempo generava indignazione ora genera like.

Viviamo in una condizione dove il trauma, la minaccia, il collasso imminente non interrompono il flusso mediale: lo alimentano. Il video della commissaria non è un inciampo di comunicazione istituzionale, ma un perfetto prodotto del sistema di comunicazione in cui viviamo. C’è una sceneggiatura, una luce, un tono di voce da TikToker che accompagna l’inventario – come se si stesse preparando una valigia per un weekend fuori porta, e non per il blackout di una metropoli sotto attacco.

Questo tipo di estetizzazione dell’emergenza non è nuovo. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, le città europee si sono riempite di manifesti di guerra in stile pubblicitario. Questa iniziativa è stata promossa dall'agenzia creativa ucraina Banda Agency, con il supporto del governo ucraino, attraverso la piattaforma brave.ua, un sito che offre materiali scaricabili, come poster e loghi, con slogan che esaltano il coraggio e la resilienza del popolo ucraino, incoraggiando la loro diffusione globale.

Soldati come testimonial, bandiere come loghi, call to action come slogan motivazionali. Una guerra mediatizzata, spettacolarizzata, digerita dal linguaggio del branding, fino a diventare background urbano.

Questi messaggi sono infatti apparsi anche su edifici e spazi pubblicitari in città come Londra, Roma, New York, Amsterdam, Washington e Stoccolma, ottenendo una dimostrandoci come, nel contesto contemporaneo, la propaganda possa assumere i contorni del marketing, utilizzando strategie pubblicitarie per mobilitare l'opinione pubblica internazionale.

Quella che stiamo vivendo è una nuova forma di estetizzazione del dolore, potenziata dall’algoritmo, incoraggiata dai brand, normalizzata dal linguaggio dei social. Non c'è più bisogno di censura: basta rendere tutto esteticamente compatibile con il nostro feed.

E così ci abituiamo. Alla guerra. All’emergenza climatica. Alla violenza di Stato. Alla disumanizzazione.

Negli ultimi anni, la destra americana — e in particolare l’alt-right — ha saputo imporsi attraverso un uso estremamente strategico dell’immagine e della rappresentazione visiva. Ha colonizzato l’immaginario contemporaneo mescolando cultura pop, nostalgia e provocazione. Ha costruito meme, format virali e interi vocabolari visivi che agiscono sotto soglia: facili da condividere, difficili da smontare. Ha capito, prima e meglio di altri, che nell’epoca del contenuto l’estetica è potere.

Ne parleremo con più calma, ma intanto vi lascio alcune immagini significative. A sinistra, due esempi di meme anti-woke che ridicolizzano e caricaturano l’attivismo progressista attraverso volti grotteschi, infantilizzati, truccati da "liberal fragile". A destra, alcuni frame da videopodcast che hanno fatto milioni di visualizzazioni su TikTok e YouTube, pubblicati da Turning Point USA, l’organizzazione fondata da Charlie Kirk.

Kirk è uno dei volti più riconoscibili della nuova destra americana: fondamentalmente un influencer politico, ospite fisso di Fox News, ma soprattutto imprenditore dell’indignazione. I suoi contenuti sono studiati per ridicolizzare gli studenti progressisti nei campus americani, filmati durante dibattiti pubblici mentre si agitano, si confondono, si emozionano. L’inquadratura, la regia, il montaggio — tutto è pensato per produrre uno specifico effetto: rafforzare lo stereotipo del liberal “fragile”, ridicolo, irrazionale.

E non è un caso che le ragazze filmate nei campus abbiano un’estetica quasi identica a quella rappresentata nei meme. Questo circuito tra immaginario memetico e realtà selezionata è fondamentale: l’uno conferma l’altro. È il principio base della propaganda visiva contemporanea.

Kirk non costruisce un discorso, costruisce una performance visiva del discredito. E noi, mentre scrolliamo, spesso non ce ne accorgiamo neanche ma li assimiliamo.

Questo processo non è nuovo. Walter Benjamin, nel suo saggio L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, criticava il fascismo per aver trasformato la politica in un’esperienza estetica, glorificando la guerra attraverso immagini e rituali che ne esaltavano la bellezza distruttiva. Per lui, l’estetizzazione del conflitto non era un effetto collaterale: era una strategia. Serviva a mobilitare le masse, distogliendole dalle conseguenze reali della violenza. In risposta, Benjamin proponeva un antidoto: politicizzare l’arte. Restituirle coscienza, conflitto, memoria.

Oggi, nell’epoca della generazione automatica, politicizzare l’arte significa sottrarla alla neutralità apparente dell’algoritmo. Significa chiederci chi addestra le immagini che ci somigliano. Quali valori incorporano. Quali realtà oscurano.

Perché se continuiamo a legittimare questa estetica — a cliccare, a partecipare, a lasciarci cullare da immagini così levigate da sembrare innocue — arriverà anche il momento in cui vedremo inserzioni generate dall’AI con i nostri volti che promuovono la guerra.

Con la caption giusta. Col filtro giusto. Con un like sotto.

E ci sembrerà normale.

Arrivo alla fine di questa newsletter per ringraziarvi per l’affetto che avete riservato al mio libro che considero un MANIFESTO proprio contro il potere delle piattaforme e i fenomeni descritti anche in questa newsletter.

Non ho un agente letterario o un talent manager che possano aiutarmi a promuovere il mio libro, ho scelto di farlo in modo indipendente e di portarlo, come questa mattina, nelle scuole autogestite, nei reparti ospedalieri, nei centri per le dipendenze e di non condividere nulla sui social, al di fuori delle presentazioni istituzionali.

Se volete aiutarmi, fatelo girare, scrivete recensioni su Goodreads o sulle piattaforme in cui lo avete acquistato, inondate i vostri account social con le pagine che avete letto e amato. Come dico nel libro: dobbiamo creare la Resistenza lì sopra, ri-codificare le piattaforme e farle di nuovo nostre.

Lo trovate qui e in tutte le librerie.

.

La cosa che più mi preoccupa? I social fanno il pieno e le piazze si svuotano. Si svuotano fisicamente e di contenuti. Questo mi fa male.

“Quanti utenti si sono accorti davvero di averla attivata, questa funzione?” - non abbiamo dati, ma possiamo presumere siano veramente pochi, e che l’interfaccia sia stata progettata espressamente per far passare quel consenso fittizio inosservato. In UX chiamiamo queste pratiche “dark patterns” e includono tutte quelle interazioni dove l’utente è spinto a fare qualcosa che in realtà non vuole (le subscription traps sono un classico esempio).